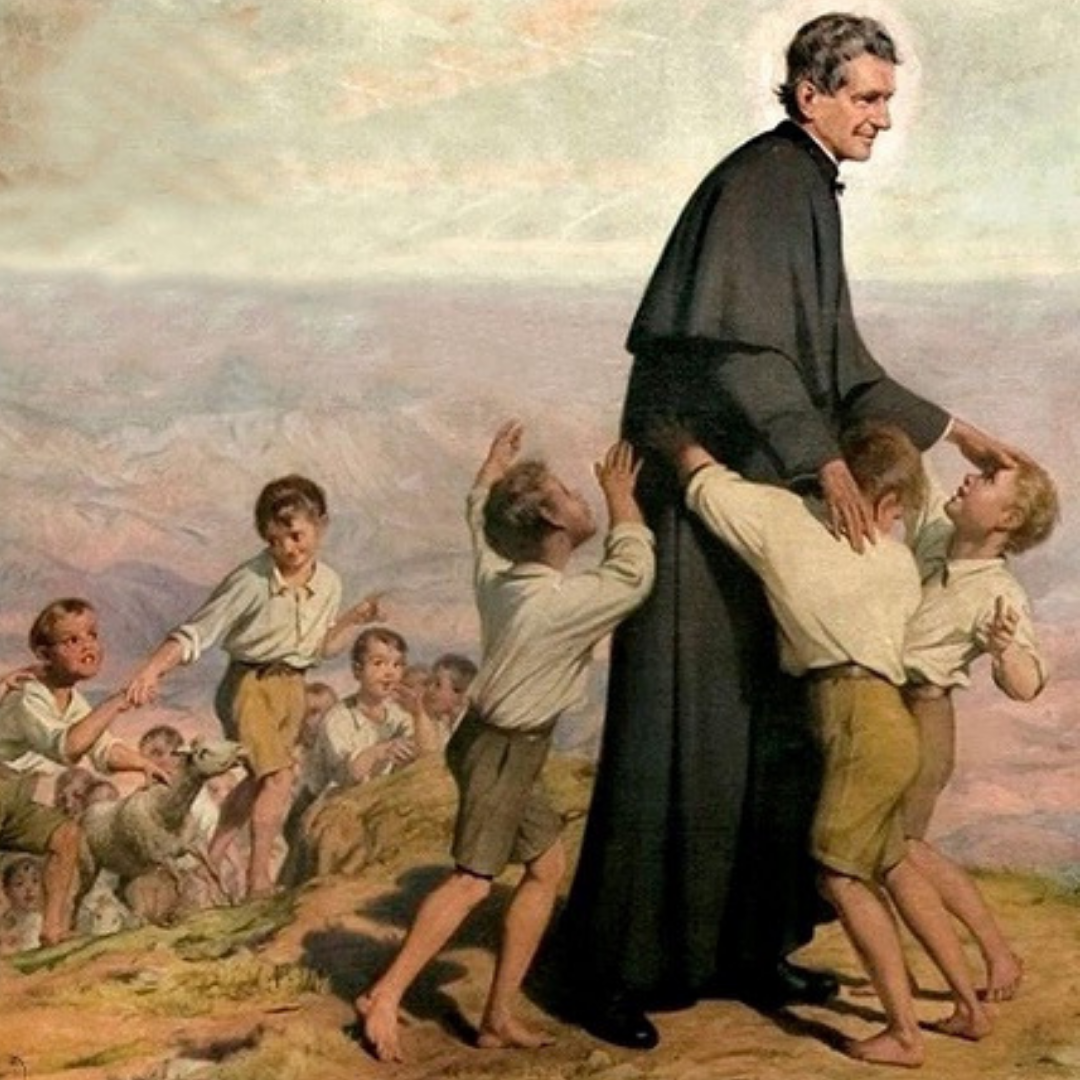

دون بوسكو المربي

التربية الوقائية

التربية الوقائية

المنشّط والتنشيط

الأب السالزياني فيتّوريو بوتسو

للمنشطين والمربين

التربية الوقائية ليست تربية متراخية:

غاية التربية تكمن في أن يصبح الولد تدريجياً صاحب القرار فيما يخصّ حياته ومسلكه. ولكن الانضباط الذاتي ليس عفوياً، بل يتطلّب وقتاً كافياً لينضج وتمرّ عملية النضج هذه عبر مراحل مختلفة.

دون بوسكو هو رائد الأسلوب الوقائي الذي يهدف إلى تدارك الأخطار والعثرات، تفادياً لخلق أوضاع نزاعية قد تنجم من تفاوت الذهنيات أو من تأثير ظروف معيّنة. وهذا كثيراً ما يحدث بين الشباب والأهل أو المربين الآخرين (في المدرسة، في الرعية، في النادي الخ…).

الخطوة الأولى لإيجاد الحلّ هي تقصّي الأمور للاطّلاع على ما هو خطأ من خلال: النظرة إلى الظروف (العائلية، الاجتماعية…) -النظرة إلى التصرّف – النظرة إلى العواقب، أي إلى نتيجة التصرّف.

أسلوب دون بوسكو” الوقائي” يشدّد على اعتبار الظروف المسبقة: هل كانت حتمية أم كانت هناك إمكانيات أخرى من شأنها أن تُزيل أو تُبعد سبب التجاوز؟ لذلك ضبط الظروف هو في غاية الأهمية سواء من قبل المربين أو من قبل الشباب أنفسهم، إذا كانوا قادرين على ذلك. فعلى كل واحد أن يتجنّب الأخطار أو ما يؤدّي إلى نتيجة وخيمة.

تفضيل الوقاية والتدارك على النهي الصارم أو اللوم والقمع بعد التجاوز لا يعني إفلات النزوات الشخصية أو السماح بكل الاختبارات على حساب القواعد الأخلاقية والمسلكية المرعية، مما يؤدّي إلى الفلتان وانهيار القيم، وإنما يعني اتّخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي وقوع ما لا يُرغَب فيه. هذه هي الوقاية التي يدعو إليها دون بوسكو.

ومثال ذلك: وجد خروف ثغرة في تصوينة الحظيرة ففرّ سعيداً لأنه اكتشف الحرية، غير أنه تاه وضاع في البرية. وبعد حين لاحظ أن ذئباً يلاحقه فركض مُسرعاً والذئب يلاحقه فركض مسرعاً والذئب أسرع منه…أخيراً وصل الراعي وأنقذه وأعاده سالماً إلى الحظيرة. ومع هذا كله لم يبالِ الراعي بإغلاق الثغرة…أين الوقاية والتدارك؟

التربية على المبادلة بالمثل:

خلق الله الإنسان ولم يجد الإنسان لنفسه عوناً يناسبه فخلق الله المرأة (تكوين،2:2023). لذلك أراد الله منذ البدء أن يبني الرجال والنساء معاً عالماً يليق بهم، أي عالماً أكثر إنسانية. غير أن الحية تدخّلت…ولم تتطوّر أغلب الثقافات البشرية في هذا الاتجاه، كأن مشروع الله الأصلي ضاع في ثنايا التاريخ.

أما اليوم فالتربية المختلطة أخذت تنتشر في العالم، بدون أن يتزامن انتشارها مع انتشار مفهومها الصحيح. أمام أنظارنا مشاهد يومية تخبرنا بأن تطبيق الاختلاط ليس بحدّ ذاته الحلّ السحري لجميع المشاكل، بل هذه تتفاقم ما لم يلعب كل واحد من الرجل والمرأة (الشاب والشابة) دوره الصحيح، الكامل والمتكامل.

دون بوسكو عاش في عصر لم تكن التربية المختلطة أمراً مألوفاً فيه، ولكنه بتأسيسه رهبانيتين مكرّستين لتربية النشء من كلا الجنسين وبوضع أسلوب تربوي أساسه المحبة، فتح المجال لاستيعاب الإنجازات التربوية الحديثة.

التربية المختلطة هي اقتراح تربوي للصبيان والفتيات يهدف إلى أن يجعلهم أشخاصاً مستقلّين ومسؤولين، إن بقبول هويتهم الجنسية، وإن بلقاء حقيقي مع الجنس الآخر. إنها مسيرة تبدأ في العائلة من خلال العلاقة مع الأمّ والأب في سنّ الطفولة والمراهقة لتصل في حينه، إلى بناء عائلة شخصية ثنائية (le couple) تصبح نموذجاً للبنين والمجتمع.

أساس كل تربية مختلطة سليمة، بل كل تربية المبادلة بالمثل (la réciprocité) وهو علاقة ديناميكية تربط كل إنسان بإنسان آخر دون المسّ بهويته الذاتية وكماله. هو عكس الفردية والأنانية. هو تبادل العطاء والمواهب.

هناك قول مأثور لدون بوسكو: “من يعرف أنه محبوب يحبّ”. فتبادل المحبة يخلق علاقة مميزة ليس فقط بين الرجل و المرأة ولكن في مجال التربية أيضاً. “من كان محبوباً يحصل على كل ما يريده من الشباب. ذلك أن الثقة تخلق تياراً كهربائياً بين الشباب ومربيهم”.

هل تتحقّق رؤية دون بوسكو في مركزنا؟ أين نحن من تبادل المحبة والعطاء المجاني والتكامل؟

التربية على التفاؤل:

“لا تقلق أبداً” هذه هي نصيحة دون بوسكو للسالزيان وخاصة للمسؤولين بينهم، وكان يتكلّم عن خبرة. فحياته النشيطة والمضطربة أحياناً تميّزت بالتفاؤل الراسخ الذي يتجذّر في الرجاء المسيحي. هناك إجماع بين الشهود: شخصية دون بوسكو كانت تنشر الصفاء والطمأنينة بين مساعديه والشباب. ولا يستطيع أسلوب دون بوسكو التربوي (الأسلوب الوقائي) إبراز فاعليته إلا في جو من التفاؤل الملموس.

التفاؤل هو ما يضيف إلى ميزات الشخص شيئاً يُضفي عليه ما يمكّنه من النجاح. كأن الفرق بين الإنسان المتفائل وسائر الناس مثل الفرق بين سيارة للرالي أو السباق وسيارة عادية. فسيارة السباق مجهّزة لانطلاق أسرع وأقوى يمكنها من الفوز.

لا تظنّ أن التفاؤل من باب الفطرة والعفوية. أغلب الأشخاص يتحوّلون من حال التشاؤم إلى التفاؤل نتيجة جهد مستمرّ قد يدوم طويلاً. لا أحد يولد متفائلاً، بل يصبح متفائلاً بإرادته وبتربية ملائمة توجّهه في هذا الاتجاه.

كم من الشبيبة يعيشون اليوم في قلق لأنهم لا يفهمون ماذا يحصل في حياتهم وحولهم، خاصّة لما يرون شباناً وشابات يفرّطون بحياتهم لأتفه الأشياء أو يقعون ضحية المخدرات أو انحرافات أخرى. فكأنهم يتواجدون أمام صندوق حديدي مغلق لا يعرفون كيف يفتحونه. أما التفاؤل فهو مثل الأرقام السريّة التي بها يفتح الصندوق.

لا يعني التفاؤل العيش في عالم الأحلام والأوهام أو غضّ النظر عن الواقع. المتفائلون يعلمون جيداً أن العالم الذي يعيشون فيه هو عالم غير كامل، حيث الحبّ واهن والساذجون ينغشّون والمرضى يموتون…

ولكن المتفائل يستعمل بعض “الحيل” التي تمكّنه من الحفاظ على ضبط النفس والتوازن:

دون بوسكو والموسيقى:

لعبت الموسيقى الغنائية وآلات الطرب دوراً هاماً في ممارسات دون بوسكو التربوية، وحتى في روحانيته. ويتبيّن ذلك مما قال وكتب المربي القديس، إذ يشدّد بكل صراحة على فاعلية الموسيقى في التربية وعلى وقعها في قلب الشباب. إنهم يميلون إليها فطرياً ولا يحبّونها فقط، بل يعيشونها ويعتبرونها وسيلة مميّزة للتعبير والتواصل. فالموسيقى، بوجه أو بآخر، إيجاباً أو سلباً، تتوغّل في داخلهم وتعبّر عن مشاعرهم وعواطفهم وتطلّعاتهم، تريحهم حيناً وتحفزهم حيناً آخر، لا بل تُثيرهم وتُغريهم وقد يشكّل كل هذا فرصة تربوية مميّزة.

قديس الفرح والتفاؤل، الذي هو في الوقت نفسه الداعي إلى الالتزام والمشاركة في المسؤولية والمحبة الفاعلة، كان مقتنعاً بأن فاعلية التربية تكمن في توفير جوّ مفعم بالفرح والحيوية “نظيف” أخلاقياً وغني بالقيم والحوافز، يُنعش الشباب. لذلك أعلن مرارا أن أيّ أوراتوريو أو مدرسة تجمع شبيبة بدون موسيقى هو مثل “جسد بلا روح”.

الهدف إذًا من هذا الإعلان ليس فقط التعبير عن اهتمام دون بوسكو بالموسيقى ودور الغناء والعزف كي يعيش الشباب بفرح، ولكن إبراز ما قام به من خيارات واضحة ومدروسة في حفل الموسيقى، مثل الدرس المنظَّم ودقة التنفيذ، كوسائل تربوية لاكتساب الذوق الرفيع والسيطرة على الطاقات التعبيرية الشخصية، جامعاً بين الجانب الترفيهي والمهنية الفنية. ويدلّ كل هذا على أسلوب دون بوسكو التربوي يرى في الموسيقى وسيلة تربوية وثقافية قوية.

تشغل الموسيقى مكانا بارزا في الحفل الديني وحتى في روحانية دون بوسكو. إنه لا يتصوّر صلاة جماعية أو احتفالاً طقسياًّ لا تحُييها التراتيل والعزف. كان زوار الأوراتوريو يتعجّبون عندما يشاكون في الطقوس والاحتفالات الدينية في بازليك مريم أمّ المعونة في تورينو ويستمعون إلى ألحان يُصعدها إلى السماء نحو800 صبي بصوت واحد… وكذلك كان دون بوسكو يشجّع انضمام تلاميذه إلى جوقات الرعايا عند عودتهم من الأوراتوريو إلى قراهم.

أما روحانيته فهي” موسيقية” بكل معنى الكلمة. الفرح عنده أساس القداسة فالذي يحفظ نعمة الله في قلبه ويخدم الرب بفرح يُنمّي دعوته الإنسانية ويتذوّق أفراح الحياة، مما يجعل قلبه يرنم فرحاً وروحه تبتهج سروراً.

أخيراً، لما يضيف دون بوسكو مجد السماء، حيث تكتمل حياة الشركة مع الله وتتمثّل بالسجود والتسبيح الدائمين، يستعير صوراً موسيقية ويتحدّث عن ألحان سماوية واختطاف روحي لأن تتجلّى وكأنها نشيد حمد، إذ تنضمّ إلى جوقات الملائكة والقديسين لتعظّم الرب إلى الأبد.

تنشئة الضمير:

لما يحاول الشباب أن يفهموا ما يجب عليهم القيام به أو تجنّبه في شتى المجالات (وبخاصة فيما يتعلّق بالحياة الجنسية)، كثيراً ما يُعلنون واثقين بأنفسهم:” يسلك كل إنسان بحسب ضميره!”، جاهلين أو متجاهلين أن هذا الإعلان مفخّخ في أساسه وملتبس.

ما هو الضمير؟ هل يتساوى الضمير في الجميع؟ هل يخضع المسيحيون لضميرهم أم لوصايا الله؟ هذه هي بعض الأسئلة المطروحة وهي بحاجة إلى جواب واضح وصريح لا يُسمَح لأحد أن يفّر منه.

الضمير هو بمثابة “غريزة حسنة” تحثّنا على حفظ الوصية الأساسية، ألا وهي: “اعمل الخير وتجنّب الشر”. نحن المسيحيين نؤمن بأن هذه الشريعة “وضعها الله في قلب الإنسان، وأن كرامته تقوم بالخضوع لها لأنها هي التي ستحكم عليه” (المجتمع الفاتيكاني الثاني، فرح ورجاء، 16).

ولكن ما هو الخير وما هو الشرّ في ظروف الحياة المتغيرة؟ هل تتغيّر مقاييسهما؟ تجيب على هذين السؤالين “الثقافة” التي نعيش وننمو فيها وهي كناية عن نمط العيش والتفكير والمسلك الخاص ببيئتنا الاجتماعية. فغالباً ما يشارك الناس رأي الأكثرية أو ما تفرضه وسائل الإعلام بدون تمييز، مدّعين أن الرأي العامّ هو مقياس الخير والشر.

كيف نفهم ما هو خير حقًّاً وما هو شر حقًّاً في هذه الحال؟ تنشئة الضمير وحدها تؤهّلنا لأن نفتّش عن الحقيقة، بغضّ النظر عن رأي الأكثرية. فالمسيحي الذي يسعى إلى تنشئة ضميره، عليه أن يعمل شيئاً ويتجنّب شيئاً.

تجنّب أن تختار أبطال أغلب الأفلام والمسلسلات المتلفزة وأغلب “الأبطال” الآخرين المشتاقين إلى الدعاية بكل الوسائل كمعلّمين لك و”نماذج حياة”، لأنهم قد يُحسنون التمثيل والغناء والرياضة وغير ذلك، ولكنهم كثيراً ما لا يسيرون سيرة حسنة.

وخذ لك يسوع “معلّما وقدوة” لحياتك، فأن أقواله وأفعاله وكذلك تعليم الرسل وخلفائهم ومثال القديسين هي وحدها توفّر لك ما أنت بحاجة إليه لتنشئة ضميرك. احذر في الوقت نفسه أن يفقد ضميرك وعيه نتيجة الإهمال أو اللامبالاة أم العادات أو قساوة القلب. فهذا كله “مرض روحي” يعرقل ممارسة التمييز بين الخير والشر، بين المهمّ والتافه.

الضمير الواعي المستقيم هو الذي ينمو وينضج من خلال تنشئة ملائمة وممارسة سليمة. صاحب هذا الضمير لا يتخبّط في الظلام مهما كانت الأوضاع دقيقة ومعقّدة، لأنه يستنير بنور الإنجيل وبالتالي يستطيع أن يرفض كل مساومة وأن يختار بثقة ما هو خير له في هذه الدنيا وفي الآخرة.

يشجّعك على ذلك قول دون بوسكو: “من ارتاح ضميره حقّق كل شيء”.

التربية على ربط الإيمان بالحياة:

يبدو الإيمان عند الكثيرين وكأنه “ثوب العيد” يرتدونه في المناسبات. أما في الحياة اليومية فيكتفي بارتداء “الثوب العادي”. يزيد اليوم عدد المسيحيين الذين لا يعلمون قانون الإيمان (نؤمن بإله واحد…) أو لا يفهمونه أو يقبلون بعض حقائقه بتحفّظ، كما ويتساءل مسيحيون آخرون حول مفهوم انتسابهم إلى الكنيسة.

التمثّل بما نؤمن به:

مهمّ جدًّا أن نتقرّب من الإيمان من منطلق العقل، مع العلم أن هذه هي الخطوة الأولى في مسيرة يجب أن تنتهي إلى توافق تامّ بين ما نؤمن به وما نعيشه.

تاريخياً وُضِعَ قانون الإيمان لضمان التراث الإيماني الأصيل أمام الهرطقة (أي البدع التي تهدّد سلامة الإيمان) ولحمايته من التفسير الاعتباطي. هدفه أن يذكّرنا بحقائق إيماننا لكي ننفتح أكثر على الله ونقبل دعوته ونستوعب تعاليمه وبالتالي نمجّده ونشكره ونحبّه بكل حياتنا.

لا نستطيع أن نفهم قيمة استشهاد الشهداء ولا بطولة القديسين إذا أهملنا دور الإيمان بحياتهم. تعمّقوا في مضمون الإيمان، تغذّوا به ونقلوه إلى الآخرين بأقوالهم وخاصة بأفعالهم.

المسيحي الناضج هو الذي يستنير من الإيمان أي يجعله مرجعاً أساسياً لحلّ جميع المسائل الشخصية والاجتماعية في حياته اليومية، لأن إيمانه ليس ما يؤمن به نظرياً فقط، بل ما يترجمه إلى أعمال، وفقاً لما ورد في رسالة يعقوب الرسول: “أرِني إيمانك من غير الأعمال، أُرك أنا إيماني بأعمالي” (يع2/18). أو يديننا يسوع على ما صنعناه أو لم نصنعه بالفعل: “كنت جائعا فأطعمتموني الخ…” (متى25/36)، وليس على ما آمنا به نظرياً؟ لذلك نؤمن ونعمل، بل نعمل لأننا نؤمن وقيمة عملنا تقوم على مدى تمثّلنا بيسوع الذي كان “يتسامى في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس” (لو2/52).

نتمثّل بيسوع كلّما نشاركه في حبّ الحياة والدفاع عن كرامتها، في التحرّر من قيود الأشياء المادية ولا سيما التافهة والاستفادة منها بحكمة في ممارسة الحرّية بمسؤولية واعية في العطاء المتفاني…

لا تعتبر هذه الأهداف أو هذه الاهتمامات أكبر منك أو فوق طاقاتك، بل اطلب الأعالي في حياتك اليومية ولا تنسَ أن “قداستنا تبدأ بالأمور الصغيرة” (دون بوسكو).

الابن الشاطر

الابن الشاطر